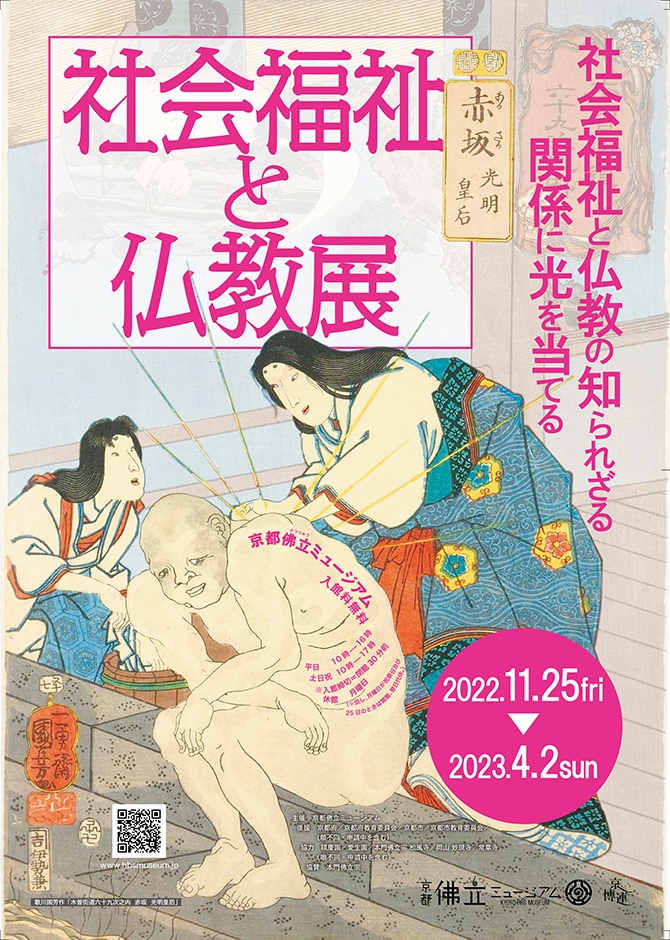

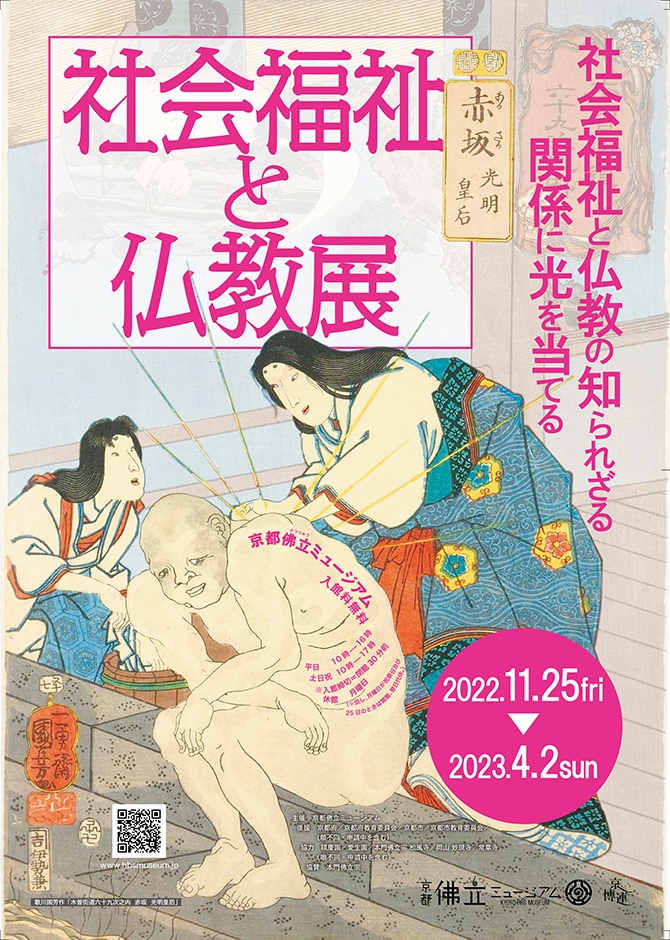

2022.11.25社会福祉と仏教展

【社会福祉と仏教展】

社会福祉と仏教の知られざる関係に光を当てる

仏教における福祉とは――――

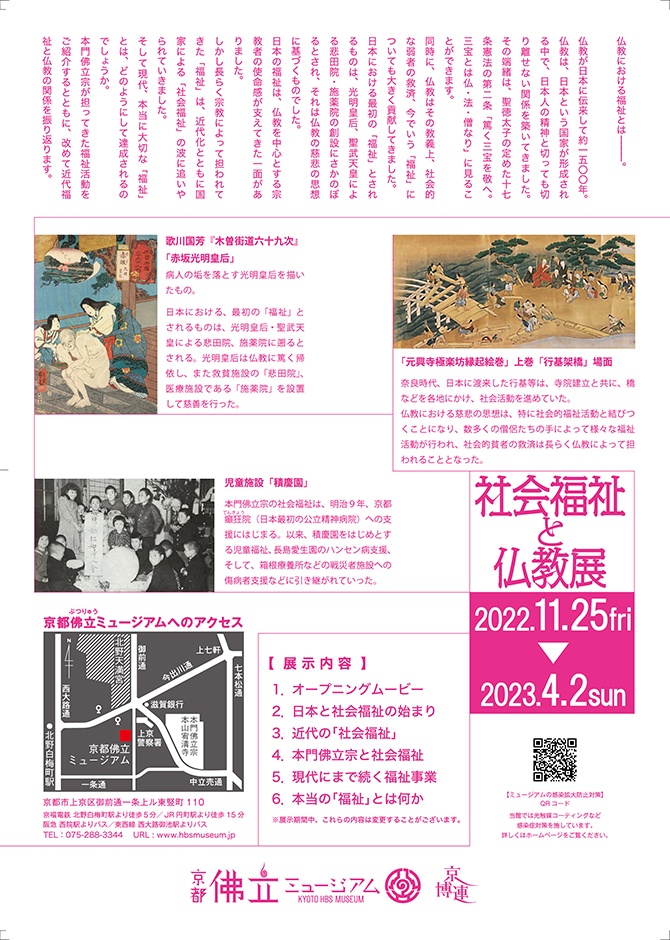

仏教が日本に伝来して約一五〇〇年。仏教は、日本という国家が形成される中で、日本人の精神と切っても切り離せない関係を築いてきました。その端緒は、聖徳太子の定めた十七条憲法の第二条「篤く三宝を敬へ。三宝とは仏・法・僧なり」に見ることができます。

同時に、仏教はその教義上、社会的な弱者の救済、今でいう「福祉」についても大きく貢献してきました。

日本における最初の「福祉」とされるものは、光明皇后、聖武天皇による悲田院・施薬院の創設にさかのぼるとされ、それは仏教の慈悲の思想に基づくものでした。

日本の福祉は、仏教を中心とする宗教者の使命感が支えてきた一面がありました。

しかし長らく宗教によって担われてきた「福祉」は、近代化とともに国家による「社会福祉」の波に追いやられていきました。

そして現代、本当に大切な「福祉」とは、どのようにして達成されるのでしょうか。

本門佛立宗が担ってきた福祉活動をご紹介するとともに、改めて近代福祉と仏教の関係を振り返ります。

【 展 示 内 容 】

1. オープニングムービー

2. 日本と社会福祉の始まり

3. 近代の「社会福祉」

4. 本門佛立宗と社会福祉

5. 現代にまで続く福祉事業

6. 本当の「福祉」とは何か

※展示期間中、これらの内容は変更することがございます。

「社会福祉と仏教展」

期間:令和4年11月25日(金)~令和5年4月2日(日)

場所:京都佛立ミュージアム 入館無料

TEL:075-288-3344

URL:www.hbsmuseum.jp

平日 10時−16時

土日祝 10時−17時

休館 月曜日(※但し、月曜日が祝祭日及び25日のときは開館、翌日代休。)

入場料:無料 どなたでも自由にご観覧ください。

場所:京都市上京区御前通一条上ル東竪町110

主催 京都佛立ミュージアム

共催 本山 宥清寺

協賛 本門佛立宗

協力 元興寺・歴彩館・法華寺・奈良国立博物館・長島愛生園歴史館・国立ハンセン病資料館

誕生寺・淨行寺・妙現寺・松風寺・長薫寺・常章寺・妙深寺・六清会・積慶園・長島愛生園佛立講堂・菊池恵楓園佛立講堂

資料提供 宮内庁

【社会福祉と仏教展】

【社会福祉と仏教展】